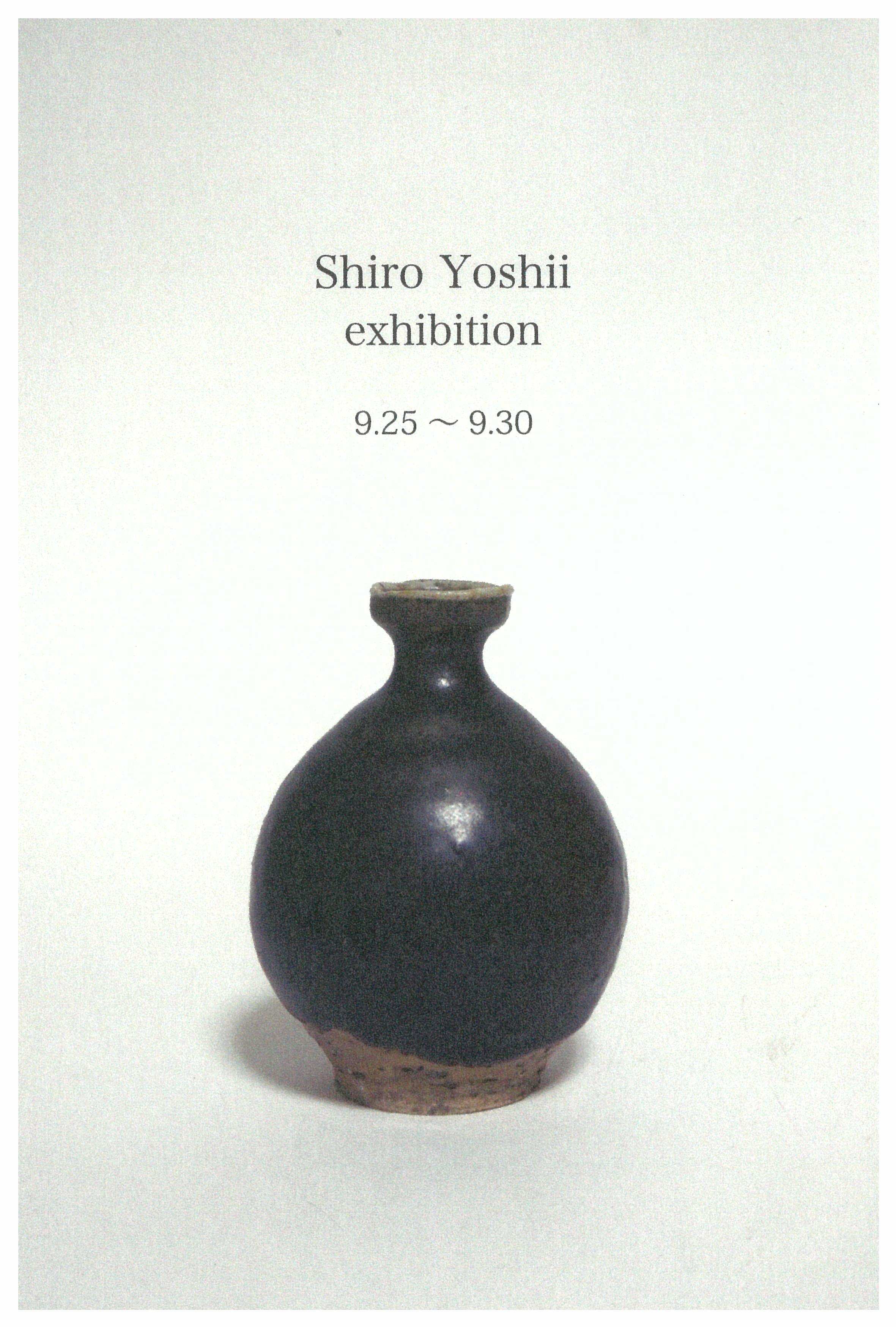

吉井史郎作陶展

.jpg)

窯の中には数百の作品が収められます。

やきものは炎の芸術といわれますが、このような美しい器が出るのはまれなことです。![]()

吉井史郎作陶展

古賀雄二郎・吉井史郎二人展

工芸専門店「巷談舎」の“ぐい呑み100撰”に出品しています。

松の画の豆皿です。刷毛目に松の画をほどこした乾山風の伝統的な作行き。

松の画は、吉井史郎氏の定番ともいえるモチーフ。大きさは9cmほど。

[売価¥1200]

黒い器は玄釉のぐい呑み。

湯呑み茶碗は食事や憩いの時に必用のもので、どちらの家庭にもあるものです。普通は、単に湯呑みと呼ばれますが、私の箸、私の茶碗などのように、特定の人だけがいつも使う器で、属人器と呼ばれる器の一つです。家族であっても、私の湯呑みを他の人が使うことは希なことで、普通はその人の専用のものとしてあります。いわゆる湯呑みらしい湯呑みでなく、フリーカップや碗であっても、湯呑みとして使われる器は特定の私の器になります。

潤いと憩いのひとときをいただく湯呑みは、使うたびにくちびるに触れる器ですが、1日に何度口に運ぶのでしょうか。

当店で扱っている湯呑みの値段は約3,000~8,000円です。雑貨店などでは数百円から置いてありますから、それに比べれば高価なものですが、流れ作業で作られた、つるりとした陶器の食器が、数千円で売られているのを見かけたりしますと、作家の方の器はとても安い買い物に思えます。

そうはいっても、湯呑みに1万円に近い出費はちょっと。と、尻込みしてしまいそうですが、衣食が足りて少しだけ余裕ができたとき、そして、湯呑みが必用、欲しいと思ったときには、手にする器の色合や、くちびるに触れる感触をはかって気に入った器を選んでいただきたいと思います。

選び方は、自由に、好き嫌いで選択すればいいと思います。土の質感、焼き締まり方、釉薬の色や肌合い、炎のあたり方、描かれた文様など、多少は専門的なところもありますが、作家の方の作品は、作者の選別を受けたものですから安心して手にすることができます。

気に入って手にした器は、使った時間の経過とともに味わい深く、使えば使うほどに、かけがえのない私の器に育っていきます。

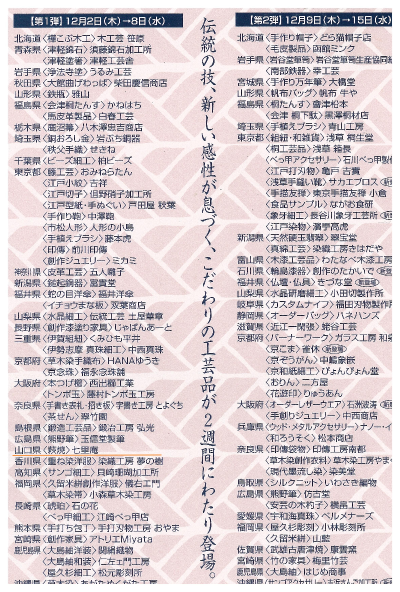

第24回 全国有名職人「技自慢」展

“伝統を受け継ぐ50の技が一堂に”と題する「技自慢」展。森田之さん、青木梢さんが山口県萩焼の陶芸窯(七里庵)として出品されます。

会場は「近鉄百貨店阿倍野店9階催会場」です。

森田之さん、青木梢さんは第1弾開催時に出店されます。

お近くの皆様はお立ち寄り下さいませ。

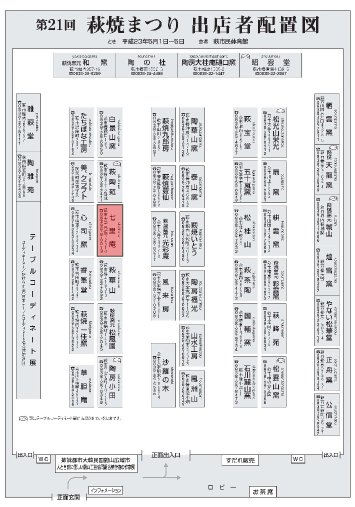

森田之、青木梢氏が、七里庵として萩焼まつりに出展されます。

萩焼まつりは、萩焼窯元、販売店など48店が出展する一大陶器市です。例年、春と秋に行われ、愛陶家や観光客で賑わいます。会場内では、ろくろ体験や抹茶接待コーナー、テーブルコーディネート展などが併設されます。

七里庵のブースは、右図(着色)です。店内は、萩焼の琵琶色一色に染まり、まわりのブースとは一味違う色合いです。

ブースの配置図(ベース)は 萩焼まつり公式サイトのデータによります。

斑釉[まだらゆう]の茶碗。白唐津とも呼ばれる技法。

斑釉沓形茶碗の詳細。

吉井史郎氏が、宇治の茶陶 朝日焼の一門展に出展されます。

宇治・朝日焼は、古田織部の弟子で、千利休、古田織部と続いた茶道の本流を受け継ぐ小堀遠州、その遠州好みの茶陶 “遠州七窯” のひとつです。吉井史郎氏は3月20日在廊の予定です。

朝日焼十五世 松林 豊斎

(アート・ギャラリー尾山 案内状より)

山や雑木林で、伐採・収集した木材を燃やした灰は、昔も今も貴重品で、古くから、なくてはならない自然の化学物質として広く利用されています。

用途は、山菜などの灰汁[アク]抜き、麺の生成、こんにゃくの触媒や染め物の触媒、洗剤、農業での肥料など、少し探してみても、驚くほどたくさんありますが、陶磁器の釉薬としても、溶融剤や発色剤として利用されています。

釉薬に用いる灰は、作家の方自身で、藁や堅木などを燃やして準備するほか、染め物屋さんからも購入するそうです。染め物では、たとえば、紅花の赤い色素は、アルカリ性の溶液に溶け出す性質を持っていて、この赤い色素を抽出するためには、ワラを燃やした灰を水に溶かした『灰汁[アク]』を使います。染め物では、灰汁を発色補助剤や漂白材として利用されているそうです。染め物屋の灰は、昔から紺屋灰といい、染色過程で灰汁が使用されて不用になった灰を、釉薬の原料に使っていた歴史があり、現在も、染師と陶工、陶芸家のあいだでは、普通に取引が行われているそうです。

灰汁の主成分は炭酸カルシウムや炭酸カリウムですが、これらの成分は、混入の割合にもよるのでしょうが、陶土素地の耐火度を弱めたり、釉薬の定着に影響したりと、釉薬として使うには邪魔者だそうで、釉薬とするためには灰汁を除く作業を行います。紺屋灰は染物の過程で灰汁が使われるため、釉薬として好都合だそうですが、通常、灰汁を除く作業は、大まかに次のような工程になるようです。

水替えは、ヌメリがなくなるまで、一月以上の時間をかけて何度も繰り返し、こうして精製した灰に長石や陶石を混ぜて釉薬として使います。

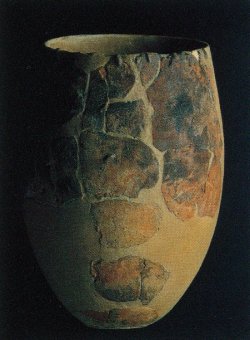

人が作り出した最古の器は土器でした。

『陶磁器の源は、どの民族、どの地域にあっても土器に始まり、長大な歴史を重ねて現在にいたっている。世界中で、これまで夥しい数の陶磁器がつくられてきたなかにあって、日本の陶磁史はほかのいかなる地域の陶磁史よりも長い歴史がある。その歩みは、なんと一万二千年にもおよぶとされていて、世界に探しても、この時間を超える長さの陶磁史を持つ地域はいまだに認められていない。ということは、石器を除いて、今日に残る文化財では、日本の土器がその嚆矢をなすといっても差し支えなかろう。・・』「角川 日本陶磁大辞典(角川書店)」の序文の書き出しです。

嚆矢[こうし]をなす1万2000年前の土器とはどのような土器だったのでしょうか。また、本当に嚆矢をなした土器だったのでしょうか、大変興味深いところですが、このあたりは、世界の、また日本の未発掘土器の存在や年代測定法(ラジオカーボン・ディティング)の精度のこともありますから、実際のところは、“現在のところ”と但し書きがあり、世界最古級の土器ということだろうと思います。ここでいう1万2000年前の土器とは、長崎県佐世保市瀬戸越町字城ノ口の泉福寺洞穴遺跡の最下層から出土した“豆粒紋土器”のことを指しています。出土した土層は放射性炭素の半減期を基準とした年代測定(ラジオカーボン・ディティング)によって年代の判断が示され、後年花粉分析法など、そのほかの年代測定によっても支持されているそうです。

写真は、「日本やきもの史(美術出版社)」にあるものを転載させていただきました。この、日本やきもの史には次のようにあります。『・・、1万2000年前に土器作りが行われていたという報告は世界中どこにもないから、日本は世界に先駆けて土器を作ったという快挙をなしたことになる。このことを了解している日本人はほとんどいないので、あえて強調しておこう。・・・』

1万2000年説のほか、最古の土器として、青森県の大平山元遺跡から出土した無文土器は、最も古い1万6500年前ともいわれ、また、中国湖南省や湖西省では1万8000年と推定される土器が出土したとの記録もありますが、確かな立証としてあるかはよく分かりません。

紀元前1万2000年といえば、最後の氷河期が終わる1万年前からさらに2千年も前のことです。旧石器時代から縄文時代に移ろうとする、その頃の文化内容は極めて乏しいもので、利器はわずかに鏃[やじり]のほか、石をたたきそいだ刃器、部分的に磨いて刃とした礫器があるのみで、生活は狩猟・収集による原始的なものであったと考えられています。その原始の時代から器は人の生活の利器としてあって、一万数千年に亘って途絶えることなく、人は器を作り生活の具として利用し続けてきたわけです。私たちはなぜ器に惹かれるのか、器を持つとなぜ気持ちが和むのかと思うことがありますが、それは、原始の時代から連綿と刻まれてきた、人の歴史によるものかとあらためて想います。

第23回 全国有名職人「技自慢」展

“伝統を受け継ぐ50の技が一堂に”と題する「技自慢」展。森田之さん、青木梢さんが山口県萩焼の陶芸窯(七里庵)として出品されます。

会場は「近鉄百貨店阿倍野店9階催会場」です。

来年の干支「卯」をモチーフとしたやきものや、茶器・日用雑器や香炉など多数。

森田之さん、青木梢さんは第1弾開催時に出店されます。

お近くの皆様はお立ち寄り下さいませ。

第二回 現

京都府立陶工訓練校卒業生により、1982年「現」と称してグループ展を行いましたが、今回はその第2回、28年ぶりの開催だそうです。題して『酒器酒器大しゅき』、「くらふとギャラリー・集しゅう」で行われます。吉井史郎氏の作品も展示されます。

「職人の技」展

森田之さん、青木梢さんが「職人の技」展に出品されます。山口県の陶芸窯(七里庵)として出展され、実演もなさいます。

「近鉄百貨店上本町店9階催会場」で行われます。

展示は、茶器・日用雑器や香炉など多数展示販売されます。

森田之さん、青木梢さんは後期開催時に出店されます。

お近くの皆様ぜひお立ち寄り下さい。

吉井史郎さんの個展が東京都杉並区荻窪のギャラリー

「アールドゥ 嘉土」で行われます。

展示は、飯碗・湯呑み・皿・片口などの食器や酒器、人気の壁掛け花入れなど多数展示販売されます。

10月4日(月)、5日(火)は吉井史郎さんが在廊しております。

皆様のお越しをお待ちしております。

山口県は萩焼が有名ですが、萩焼以外にもたくさんのやきもの窯があります。萩焼の流れを汲むもの、唐津の流れを汲むもの、京都の陶工によるものや独自窯として栄えた窯など、20を超える古窯があり、旦の登り窯もその一つです。手塩皿やすり鉢などの日用雑器、後に土管や硫酸瓶などを焼き、明治の頃は主要な地場産業となっていました。

平成6年12月14日山陽小野田市指定文化財に指定されています。掲示板には次のようにあります。

「天保の末年(1840年頃)都濃郡富田の人・甚吉が、旦の給領庄屋作左右衛門宅に寄寓、周辺の畑土をみて、『この土なら焼物がつくれる』と語ったことから、前原一誠の父佐世彦七が援助、『登り窯』を開いたのが起源。

手塩皿(小皿)と俗称する台所用品などをやいたことから『皿山』の名がうまれた。

甚吉歿後、その技法を継ぐ者が出て、明治初年、旦で焼いたすり鉢などが、北海道の寒気に強いことから開拓民に喜ばれ、旦の製陶業は一時栄えた。

明治24年(1891年)、日本舎蜜製造株式会社(現日産化学工業株式会社小野田工場)が硫酸等を製造、その容器を当初ドイツから輸入していたが、旦の焼物に注目、試作発注し生産を始めた。本市製陶業の成長は、同社の創業に追うところが多く、石炭と並んで陶器はかつて本市の有力な地場産業品であった。

この登り窯は、とんばりと呼ばれる煉瓦造り。

大口から煙突までのながさ28.6m、幅7.5m、煙突の高さ12.3mで、製品を焼く十袋の窯と火力の調整を行うふかせ一袋の構成。窯では硫酸瓶や焼酎瓶などを焼き、ふかせでは消し壺や焙烙などを焼いた。

なお、甚吉窯は三袋の登り窯で、この登り窯の焚き口付近にあたるといわれている。」

窯の内部です。一袋の大きさは、おおむね幅6.3m×長さ2.1m×高さ1.9m。広さにして約4坪、中京間で八畳の広さがあります。袋入り口は0.6m×1.4m。内部は大人が直立して自由に動き回る広さと高さがあり、これが十袋。当時の商業窯としては標準的な規模と考えられますが、窯詰作業、窯焚き、さまし、窯出し、窯の補修等、数十日を要する一連の作業工程を想像すれば、その規模はやはり巨大です。

路傍にすり鉢がころがっていました。場所を移して撮影。当時のものと思われます。大きさは、口径30cm×高さ13cm、高台径は16cmです。よく焼締められていて金属音に近い音がします。

硫酸瓶はこのような形をしています。

吉井さんの黒いやきものは「玄釉(くろゆう)」と呼びます。黒い釉薬のことで、「玄」の文字をあてます。

玄という文字がつく言葉はいろいろあります。玄人、玄関、玄米などは代表的なものでしょうか。玄関の玄には、“より深い深淵な悟りの境地に到る関門(入り口)”という意味があると言われています。また玄人は、いうまでもなく、素人の対義語で、容易にできない道を究めた人などと周知されていますが、これらはいずれも、老子の「道(道徳経)」の思想の影響を受けたものといわれています。玄米など、黒いという意味合いで白米の対義語として用いられている例などもありますが、自然乾燥された玄米は籾殻がなくとも種子としての機能は保持していますので、これはこれで神秘的であり深淵であります。玄は色をあらわし、すべての色を溶かし込んだ赤黒い色のこと。この深淵で不可解なわかりにくいものをあらわす「玄」という言葉を用いて、老子は道徳経を説いたといいます。

道の道とすべきは,常の道に非(アラ)ず

名の名とすべきは,常の名に非ず

名無きは天地の始め

名有るは万物の母

故に常に無欲にして以ってその妙を観

常に有欲にして以ってその徼(キョウ)を観る

この両者は,同じきに出でて而(シカ)も名を異(コト)にす

同じき之を玄(ゲン)と謂(イ)い

玄の又玄は衆妙(シュウミョウ)の門なり

(道徳経上編第1章)

晴れた日の夕方、あかね色の空の色が次第に色を変え、青く暗くなる時刻の移ろいは楽しみの時間ですが、明るさと空気の色合いの移ろうひとときを、あかい胎土に、黒い釉薬を掛けた玄釉のぐい呑みに酒をついで、老子の思想に思いを馳せるのも一興でありましょうか。

この花は、セイヨウオダマキ’ブルーバロー’(Aquilegia vulgaris var.stellata‘Blue Barlow’ ) の子孫になります。ブルーバローは園芸種で、本来八重咲きの花ですが、世代を重ねて(こぼれ種)一重の花になったものです。鮮やかなコバルトブルーです。

やきものにもコバルトブルーの器があります。近年のグジェリ陶器(ロシア)やマイセン磁器(ドイツ)、中国青花、有田焼、古伊万里、安南青花など多くのやきものがあります。いずれも中国青花(=染付)の影響を受けたものですが、マイセンなどは、1659年頃から盛んに輸出された日本の有田焼の影響を強く受けたものといわれています。

青色の発色は酸化コバルトで、呉須(天然のコバルト土)や天然呉須の成分を調整して作られた合成呉須(コバルト、マンガン、鉄、カオリンなど)などが使われています。上の例などは、絵付けとして使われたものですが、高火度焼成の釉薬として使われることもあります。

この水指しの青い色は灰釉が木灰などにより窯変して発色したものです。こちらの青は幽玄な色合いです。

(色はモニタによりかなり違って見えますのでご了承ください)

調理に欠かせないすり鉢です。

玄釉(くろゆう)のすり鉢です。よく見かけるすり鉢は、底から上に行くほど口径が大きくなる円錐形状、いわゆるすり鉢状をしていますが、このすり鉢は腰と胴がふくらんでいて器のようです。このような形状は、鎌倉時代の備前焼や美濃焼のすり鉢にも見られるようです。このすり鉢、調理道具でありながら何となく愛嬌があります。器のような形をしていますので、食卓に置いても小鉢などとよく似合います。道具らしく大変頑丈な造りになっています。

砕く、潰す、捏ねるなどの調理は、現在ではミキサーが主役ですが、ゴマだれやドレッシングなど、少量の調理にはすり鉢が欠かせませんね。すり鉢と擂り粉木で調理して、そのまま食卓の器としてご利用ください。

話しは逸れますが、良寛和尚は22歳から行脚の旅に出て、38歳の時故郷越後に帰り一人暮らしを始めますが、このときの所持品は一衣一鉢。着のみ着のまま、すり鉢一つであったといいます。すり鉢が調理道具であり、食器であり、托鉢の鉢であったそうです。

(写真は、すり鉢と小鉢)

シックなペン立てを紹介します。

市販されているペン立てにはたくさんの種類があって、樹脂製のもの、木製、彫刻がほどこされた金属製のもの、陶磁器など、値段も数百円のものから数万円のものまでいろいろです。樹脂製や木製のものは、入れる物に合わせて形や容器の高さを変えて組み合わせたものや、文具一式が収納できる機能的なものまでありますが、どちらかといえば機能性を優先する仕事場向きのものでしょう。

このペン立ては、そのようなペン立てとは趣が違います。安定感があり大変座り様がよい器です。ざんぐりとした土味に灰釉が掛けてあります。造形としての完成度も高く、また重量感がありますので、机の上にあるだけで安堵感が漂います。仕事を離れて自分の時間を過ごす書斎の小道具としていかがでしょうか。